我和我家宝宝子的日常对话:

你长大要干什么?

我长大要做XX家(画家、舞蹈家、音乐家等等)……我长大要在XXX工作。(XXX是我工作的地方)

我长大要做面膜,我长大要涂口红。

我长大要做你的妈妈。

……

榜样?榜样!

在与宝宝子一起共读《石匠的儿子》时,突然想到一句话:父母是孩子的一面镜子,孩子是父母的影子。

而当你驻足父母与孩子的关系时,很多时候,我们看到的都是回环——就像历史在不断重复。就像时下好多原生家庭话题中不断被讨论的主题——你终于还是活成了你的父母。

于是,在合上这本书的时候,我在思考的是,父母应该给孩子做一个什么样的榜样呢?才能让“长大后,我就成了你”不再是一件令人沮丧的事儿?

而是,我愿意成为你,成为你,是我的骄傲。

从抗拒、逃离、到回归的回环

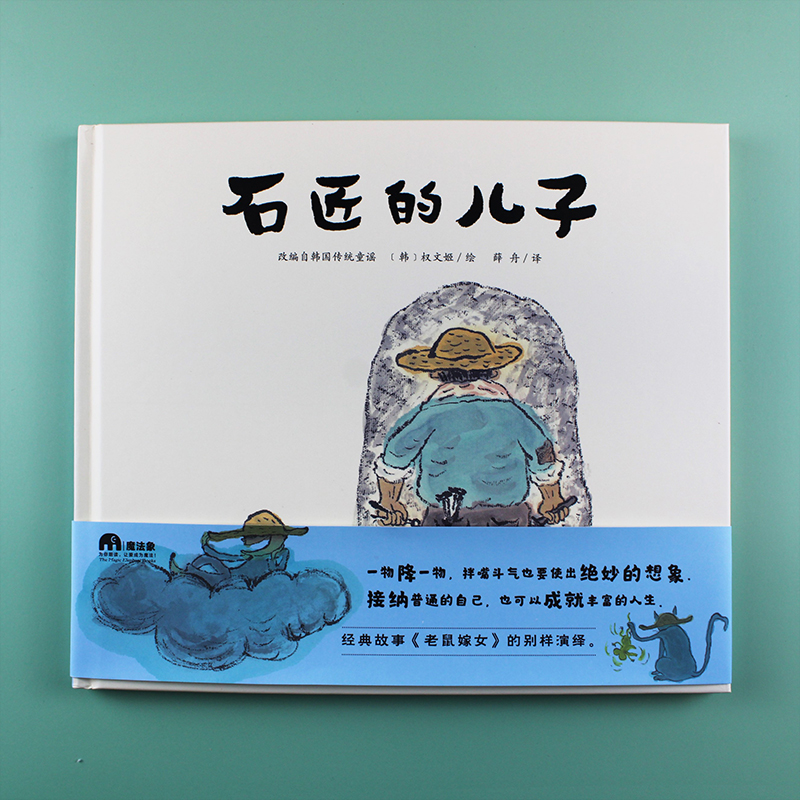

《石匠的儿子》是韩国上世纪50年代流行的传统歌谣。2007年,韩国著名插画师权文姬将它改编绘制成这本《石匠的儿子》。在书里,石匠的儿子和自己的小伙伴展开了一串如同我们小时候玩的“击鼓传花”般的对话:

你呀你,将来也要当石匠吗?

我呀我,将来要成为非常非常有钱的富翁。

……

你呀你,如果变成太阳,

我呀我,就变成乌云,把你遮得严严实实的。

……

童谣基本都是以“你呀你“传出去,再以“我呀我“传回来,朗朗上口,环环相扣,非常适合小朋友吟唱阅读,也非常适合孩子和父母一唱一和炉边互动阅读。这样回环结构的歌谣几乎每个国家都有,对于老一辈中国人来讲,这种结构的《老鼠嫁女》几乎家喻户晓,那个年代的家长也喜欢哼唱这样的歌谣来哄孩子,但是对于八零和九零后来说,《老鼠嫁女》就已经很陌生了,到宝宝子他们这一代幼童,听过《老鼠嫁女》的就更少了。

究其原因,童谣的传唱不但关乎韵律,更在意的是内容,比如:

“……婚期定在初七夜,鼠女出嫁忙不迭,

大红花轿抬新娘,群鼠送亲喜洋洋。

新娘刚到猫咪家,猫咪一口就吞下。

猫说新娘怕人欺,为保平安藏肚里。”

老鼠最后嫁给了猫,被猫吃了,从对歌的形式来讲,是一唱一和的回环传递,但是我们发现,如果从内容上讲,其实回环结构被破坏了,从鼠女传到了猫,还被喵呜一口吃掉了,在我们这个资讯爆炸、崇尚科学育儿的时代,连唱这个歌谣的大人都要怀疑:猫吃老鼠,要给孩子普及的是什么知识?传递给孩子的是什么意义?或者矫情点说,是不是符不符合孩子成长需要的阅读?

而《石匠的儿子》在内容上,也是很完美地契合了回环形式。从发问石匠儿子的职业,到最后回到石匠儿子的职业上。如果我们将中间的部分拿到,就剩下第一句和最后一句,就变成了小伙伴发问石匠儿子:你长大也要当个石匠吗?

石匠儿子:我长大要当个石匠。

之所以《石匠的儿子》从内容上更容易被现在的家长所接受,是因为它的主题——职业构想,也是我们和孩子日常互动的话题之一啊。相信家长们都不止一次地问过自己的孩子:宝贝你长大了要干什么?

任何职业,只要努力和热爱,都会发光哦

如果孩子回答的职业构想符合家长的期望,不管有没有实现,家长当下都是很开心的,可是设想一下:孩子回答“我要成为一个石匠”,家长的感受。丝毫没有歧视这个职业的意思,需要大家真实地面对自己的感受。石匠的儿子想要成为石匠,相信这也是一部分家长拒绝《石匠的儿子》的原因。

但是这本绘本要讲的可不是“龙生龙、凤生凤,老鼠的儿子会打洞”哦。

在石匠的儿子和小伙伴的一问一答中,总能看到一个敦厚的背影,抡着大锤在不停地敲敲打打。

儿子最初对父亲的职业的抗拒——我不要当个小石匠,我要当个大富翁,到处去打猎,父亲都未横加干涉,只是在默默地做好自己的工作。

而童谣的最终,儿子在世界上转悠一圈,要成为这个要成为那个,最终还是回到原点,骄傲地对小伙伴大声宣告——我要成为一名石匠,而此时的父亲,已经完成了自己的工作,面对读者擦着汗水,露出一个宽厚的微笑。

此时回环结构又有了另一层深意,它是一个孩子发现自我,勇敢接受自己的回环过程,从起点又到起点,从不断追问、尝试、探索,到最终真诚面对和欣然接受。

当然,几岁的孩童也许还读不到这层深意,但是,至少这种闭环的形式,能更好地锻炼孩子的逻辑思维能力。

石匠只是一个职业符号,孩子想成做任何职业,都是值得赞许的。作重要的是,孩子要先做自己。家长都应该学一学那位石匠父亲,从某种意义上讲,它潜移默化地在教育家长:行动大于语言,做那个默默努力的自己,就是榜样,无论石匠还是什么职业,都能够发光。

想起龙应台先生所说:所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他bai的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。

我们不必追,不必强求,不必圈囿,当家长足够努力,孩子总有一天会欣赏会骄傲,会愿意以他们自己的形式,变成世界上的另一个我们,那个和家长一样努力,并喜欢自己的人。